各地で秋のトップシーズンを迎えた一つテンヤのマダイ釣り。

9月11日、茨城県日立沖で開催された第3回沖釣りカレッジ「宮本英彦のガチンコ一つテンヤ巌流島」における講習を振り返り、宮本英彦さん直伝の必釣テクニックを紹介しよう。

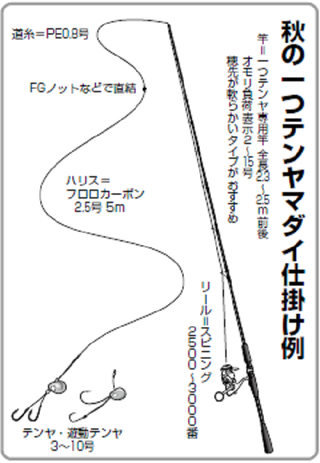

宮本流一つテンヤ必釣テクニック①タックル&仕掛け・浅場が中心になる秋は竿先が軟らかい竿が最適

一つテンヤ教室の参加者は、レンタルタックルで初挑戦した人もいれば、一層のレベルアップを望む中級者までキャリアは様ざまだった。

そこで今回は参加者に、宮本さんに教わりたい内容のアンケートを行った。

ここではその中で声が多かった質問を中心に紹介していこう。

水深など釣り場に応じて竿を変えたほうがいいですか?

オモリ負荷表示が2~15号前後のオールラウンドモデルであれば1本の竿でも大丈夫ですが、ML、M、Hなど硬さによってランク分けされたモデルであれば、使うテンヤの重さに応じて竿を使い分けると釣りやすいと思います。

例えば水深30mの浅場でも、潮が速く10号以上の重いテンヤを使うときは硬めのHが釣りやすいでしょう。

それと秋ダイのシーズン、つまり当日のように水深10~30mの浅場で潮も緩く3~5号の軽いテンヤを多用するときは、より軟らかめの竿先を持つ竿(ML、もしくはM)のほうが目感度(視覚でとらえる変化)でアタリが取りやすいはずです。

竿先が白やオレンジで着色されて視認性が高いことも大事ですね。

リールのドラグ調節はどれくらいですか?

1kgほどに調節するのが一般的ですが、私は合わせたときにジッとドラグが鳴る程度、おおよそ800gと弱めに調節しています。

しかし、当日のように小型のマダイやハナダイがよく釣れるときは、手返しを早めるために少しきつめに締めることもあります。

固定式テンヤと遊動式テンヤの使い分けを教えてください。

固定式テンヤも遊動式テンヤも釣り方は同じなので、私は使い慣れた前者が中心です。

ハリとオモリが一体化した固定式テンヤは扱いやすく、ダイレクト感があり、落下中の仕掛けに魚が食いつく「フォールのアタリ」が取りやすいのも特徴です。

ラインがオモリの中を通り抜ける仕組みの遊動式テンヤは、オモリの大きさにかかわらず着底前後にエサのフカセ状態を演出できるうえ、バラしにくいのが特徴です。

シャクるとエビがクルクル回るためか魚が違和感をおぼえるともいわれてますが、仕掛けを止めるとエビが潮を受けてユラユラ動いて誘いになるのか、あまり動かして誘わなくてもアタリを出させることができるので、初心者でも釣りやすいテンヤだと思います。

それとハリが小さいので、エサのエビが小さいときは2匹付けにして使うと効果的です。

![]()

(上)【固定式テンヤ】オモリと大きな親バリが一体化した構造で、大きな親バリに刺すとエビが固定され、シャクって誘う、もしくは沈めるときエビの姿勢が安定し魚に違和感を与えない。しかしハリ掛かりしたマダイが走ると頭を振るような暴れ方をすることがあり、そのとき固定式テンヤはオモリの重量が負荷となってハリが外れることがあるため、重いテンヤほどバラシのリスクが高くなる。(下)【遊動式テンヤ】ラインがオモリの中を通り抜ける仕組みになっていて、オモリが先に落下し、それを追うように少し離れてエサが落ちていく。この仕組みがもたらす長所として、①オモリが先に着底して、このときエサだけの重みでゆっくり落ちていくフカセ状態が絶妙な誘いになる。②魚が走るとオモリが離れるので、魚が暴れてもオモリの負荷が直接ハリにかからずバラシを軽減できる。といった点があげられる。しかし遊動式の構造がハリスにエビ(ハリ)が絡む、オマツリしやすいといったトラブルの原因にもなる。

出典:

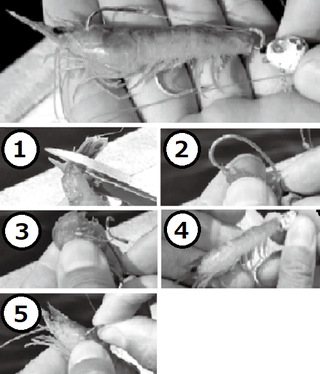

おすすめのエサの付け方を教えてください。

エビエサの付け方は様ざまありますが、固定式テンヤはスタンダードな外房スタイルがおすすめです。

この釣りはエサ取りも含めてアタリが多いので、エサ付けが頻繁になります。

またマダイは食いが立つとバタバタと続けてヒットしますが、時合はそれほど長くはありません。

ですからスピード重視で付け方が簡単な外房スタイルにしています。

慣れれば3秒くらいで付けられますよ。

遊動式テンヤは、エビの尾羽根を切り、切り口から親バリを刺して腹側に抜き、孫バリは腹側に刺してハリ先を口のあたりから抜きます。

エビが丸まらないように付けられれば合格です。

エビエサの付け方

宮本さんはスタンダードな外房スタイルを推奨。

エビが曲がらないようていねいに、かつ素早く付けることが大切。

①尾羽根をハサミで切るか指でちぎる。根元を残すようにするとエビがズレにくい 。

②切り口から親バリを刺す。

③ハリを動かさず、エビを押すようにハリに通すのがコツ。

④ハリ先がエビの4~5節目まできたら腹側へ抜く。

⑤孫バリを頭部に刺して完成。

遊動式テンヤのエサ付け

①遊動テンヤのハリ部は振り分け式の2本バリ。親バリ(ハリスが短いハリ)をこのように刺す。

②孫バリを刺すときは、エビを軽く丸めると刺しやすい。

宮本流一つテンヤ必釣テクニック②釣り方の基本・テンヤ着底がはじめの一歩、基本釣法はリフト&フォール

底ダチを取るコツを教えてください。

着底がはっきりと分かるサイズのテンヤを使うことが一番です。

一つテンヤ教室の舞台となった日立沖を始め、パラシュートアンカーやドテラ流しで船を潮と風なりに流して狙う外房~茨城方面では、初心者は水深10m×オモリ2号が目安です。

しかし潮の具合によっても変わるので、私は船長に何号のテンヤを使うといいかを聞いて目安にしています。

当日を例にとると、早朝の釣り場は水深30mで潮が緩かったので中級者は3~5号で釣っていましたが、初挑戦の人は8号くらいが着底が分かりやすかったようです。

とにかくこの釣りは、テンヤの着底が分からないと始まらないので、目安より重めのテンヤでスタートして、慣れてきたら少しずつ軽くするようにしてください。

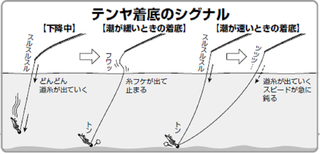

テンヤ着底のサインは海中に吸い込まれていく道糸が止まり、糸フケが出た瞬間です。

潮が速いと着底後も道糸がズルズルと出て分かりにくいこともありますが、急に道糸が出るスピードが落ちたら着底しています。

着底を見逃さないコツは、道糸の10mごとの色変わりとマーカーで水深を確かめながらテンヤを下ろすことです。

アナウンスされた釣り場の水深を覚えておき、道糸が実際の水深分まで出たら「もうすぐ着底」のサイン。

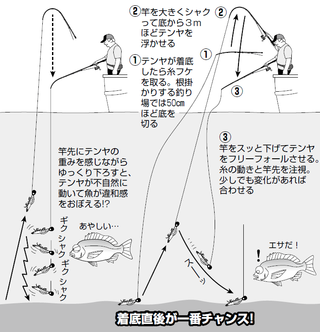

着底をキャッチしたら、すかさず糸フケを巻き取って竿先を持ち上げてみる。

テンヤの重みでクイッと竿先が曲がったら、底ダチの確認はOKです。

宮本さんが基本にしている釣り方は?

テンヤが着底したら、リフト&フォールで底付近を探って、アタリがきたら即合わせする釣り方が基本スタイルです。

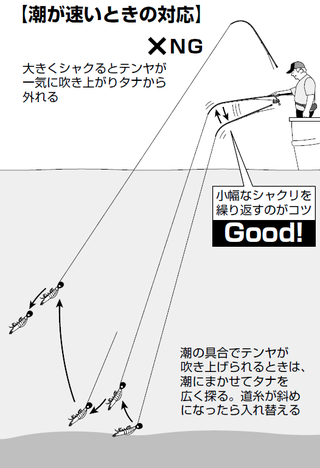

通常は大きくシャクって底から3mほどを探りますが、釣り場の水深や潮の具合によってもシャクリ方は変えています。

例えば潮が速いときは、大きくシャクると一気にテンヤが吹き上がってタナから外れてしまうので、竿先を海面に向けた位置から水平くらいまでの小幅なシャクリに変えています。

また当日後半に狙ったような水深10m前後の浅場ならマダイは底付近にいることが多いはずなので、小幅なシャクリでいいでしょう。

シャクって誘ったら、竿先をスッと下げてフリーでテンヤを沈めます。

竿先にテンヤの重みを感じながらゆっくり下ろす方法もありますが、私の経験上、フリーフォールのほうがアタリがよく出るのでこれを基本にしています。

誘ったあとは、魚がエサに食いつく間を与えることが大事。

波などによる船の上下動を竿の操作でかわし、しっかり仕掛けを止めて5~15秒ほど待ちます。

2~3分誘ってアタリがない、もしくは誘いを繰り返すうちに道糸の角度が海面に対して45度くらいになったら、仕掛けを上げてエサをチェックし再投入します。

どんな釣りでもそうですが、入れ替えて新しい場所を探るとヒット率がアップします。

釣り方の基本はリフト&フォール

リフト&フォールの動作(小幅なシャクリ)

![釣り方の説明の写真]()

(上)テンヤが着底したら糸フケを巻き取り、竿先を海面に向けた位置から水平くらいまでシャクる(下)スッと竿先を下ろし、たるんだ道糸や竿先の動きでアタリを取る

出典:

アタリがきてからの合わせ方を教えてください。

アタリは竿先にゴンと明確に出ることもあれば、モタ~ッと重たくなるような場合もありますが、いずれにせよ、アタリが出る=魚がエサ(ハリ)をくわえているわけですから、即合わせです。

送り込んだり、ひと呼吸置いて竿先が持ち込まれてから合わせたほうがいいときもあるようですが、私は即合わせで対応します。

即合わせでハリ掛かりしないときは、合わせが弱い場合が多いので、シャープに竿を立てて合わせる習慣を身に付けてください。

それでも空振りするときは、魚(マダイ)が小さい、もしくはベラやフグなど魚の種類が違う、いわゆるエサ取りだと思ってください。

もし合わせ損ねても、エサがかけらでも残っていればマダイは追ってくるので、すぐ竿先を下げて次のアタリに備えます。

何度も空振りすることもありますが、完全にアタリがなくなるまでチャンスはあるので竿先に集中してください。

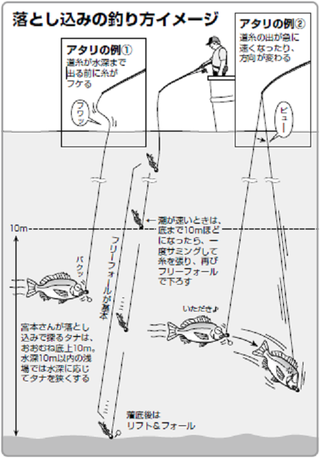

宮本流一つテンヤ必釣テクニック③落とし込みの釣り方・フリーでテンヤを落とし込み、アタリは道糸の動きで取る

落とし込みの釣り方を教えてください。

落とし込みはタナを広く探りたいときや、宙層でアタリがあるときに有効な釣り方です。

探る範囲は底から10mが目安で、フリーでテンヤを落として道糸の動きでアタリを取ります。

まずアナウンスされた水深を覚えて、道糸の色変わりとマーカーで水深を確かめながらテンヤを落としていきます。

潮が速く、道糸が流されて糸フケが出る場合は、投入したテンヤが底上10mに入ったあたりでスプールの縁を軽く指で押さえて(サミング)道糸を張ります。

サミングしながら着底まで落とし込む方法もありますが、私の経験上、フリーフォールのほうがアタリがよく出るのでこれをおすすめします。

道糸が水深分出る前に糸がフケたり、道糸の出が急に速くなれば、それがアタリです。

リールのベイルを戻して、すかさず合わせてください。

また、落とし込みでアタリを見逃してエサを取られる原因としては、道糸の張りが不十分なことが考えられます。

つまり海中の道糸がたわんでいてアタリが伝わらない状態です。

こんなケースでは、底上10mでいったん道糸の出を完全に止めてから落とし込むと、アタリが分かるようになるはずです。

宙層でアタリが出る、出ないにかかわらず、仕掛けを入れ替えるたびに底上10mから探るのが基本です。

とはいえ、アタリが底付近で集中するときに宙層を毎回探るのは効率が悪いので、そういうときは重めのテンヤに替えて素早く着底させるのも一手です。

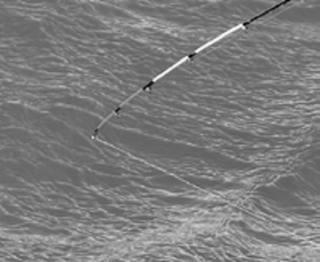

サミングのコツ

![竿の写真]()

サミングの方法は様ざまあるが、ハンドルを回すほうの手でリールのスプールを下から包み込むように添え、スプールの縁を軽く指で押さえると微妙な力加減ができるうえ、ベイルが扱いやすい

出典:

![]()

道糸の色変わりとマーカーで水深を確かめ、ときに道糸の動きでアタリを取るこの釣りでは、視認性の高い道糸を選ぶことも大切

出典:

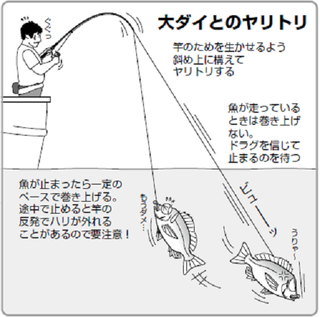

宮本流一つテンヤ必釣テクニック④大ダイとのヤリトリ・焦らず慌てずドラグを信じて、一定のペースで巻き上げる

大ダイをバラさずに釣り上げるためのアドバイスをお願いします。

![釣行の写真]()

ヤリトリの基本姿勢。竿を斜め上に構えて巻き上げる

出典:

大ダイに限ったことではありませんが、マダイとのヤリトリで一番大事なのは手を休めずに巻き続けて一定のテンションを保つことです。

マダイの口周りはとても硬いので、ヒットしたとしてもハリが刺さっているとは限りません。

硬い歯の上にハリ先が乗っている状態で引き込まれているとすれば、ちょっとした弾みで簡単にハリが外れます。

途中で巻き上げを止めると、竿の反発で外れるケースが多いのはそのためです。

大ダイがヒットすると、すさまじい勢いで道糸が引き出されますが、たとえバラしても悔いのないように、私は強気で対応しています。

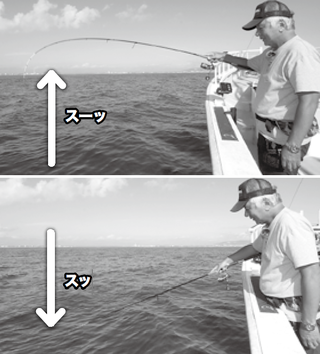

まず、魚が掛かった直後は巻き合わせのイメージで速めにハンドルを巻き、竿のためを十分に生かせるよう、竿を斜め上に構えてヤリトリします。

魚が走って道糸が引き出されるようなら、無理に巻かずに止まるのを待ちます。

ただこのとき、急に魚が止まるとそのはずみでバレることがあるので、引きが弱まってきたあたりからゆっくりハンドルを巻き始めるのがコツです。

大ダイが相手となれば、巻き上げている最中にドラグが滑ってなかなか上がってこないこともありますが、ヤリトリの途中でドラグは絶対に触らないでください。

焦らず慌てずドラグを信じて一定のペースで巻き上げていれば、そのうちマダイは上がってきます。

![釣行の写真]()

グリップエンドを脇に挟むとヤリトリが楽になる

出典:

釣り船予約サイト「釣割」のスタッフがオススメする釣り船はこちら!

隔週刊つり情報(2020年10月15日号)※無断複製・転載禁止