魚のカモフラージュ~なぜ青物は背が青い~

カモフラージュ(カムフラージュ)はフランス語で、周囲の風景に溶け込むことにより、敵の目を欺き発見されないようにする方法のことです。

戦争に使われる戦車や戦艦、航空機や兵器などでもお馴染みで、迷彩を施したものがカモフラージュですね。

実は魚の世界にも見事なカモフラージュをするものがいます。

海の中にもカモフラージュの達人がいる!?

たとえば、海底の砂の色と同調し、ときには砂の中に潜り込んで、エサにする小魚や敵を欺くカレイやヒラメなども、海底の魔術師と呼びたくなるほど見事なカモフラージュを見せてくれます。

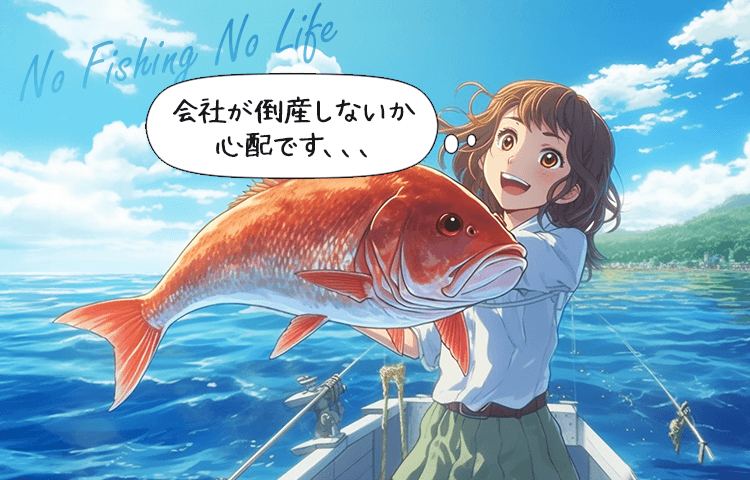

また、カレイやヒラメなどの底棲魚だけではなく、広い大海原を自由に泳ぎ回るブリやカンパチ、ヒラマサなど青物と呼ばれる魚たちも、カモフラージュの達人です。

これらの魚に共通しているのは、泳ぐスピードが速く、背が青く腹が白いことと言えます。

青物がカモフラージュするものとは?

もともと青物という呼び名は背が青いことから生まれたものですが、それではなぜ背が青くなるのでしょうか?

いずれの魚も成魚になると1mを超える大型魚になるので、他の魚から襲われる心配はあまりありませんが、稚魚や幼魚の時代はそうではありません。

特に稚魚の間は流れ藻などについて水面近くを泳ぎ回るため、海鳥などに襲われやすいのです。

これを防ぐために、上から見たとき自分の姿が水の中に溶け込めるよう、深緑をした海の色とそっくりの青色になったと言われています。

では、背側は青いのになぜ腹側は白いのでしょうか?

これはダイビングやシュノーケリングをしている人ならよくご存じだと思いますが、海に潜ったとき水面を仰ぎ見ると、色が消え水面近くが白く輝いているように見えます。

これも背の青色と同じで、腹側を白くして水面近くの水色と同化し、下から見上げたときに分かりにくくするためのカモフラージュをしているのです。

カモフラージュは生き残るための護身術!

カレイやヒラメが周りの海底の色に合わせて色を変えるのは、エサを襲うための知恵でもありますが、自分自身が襲われないための工夫でもあるのです。

海の中は、昔も今も弱肉強食の世界。

自分の身が守れないことには生きていけないのです。

カモフラージュすることは、魚にとって大切な護身術のひとつなのですね。

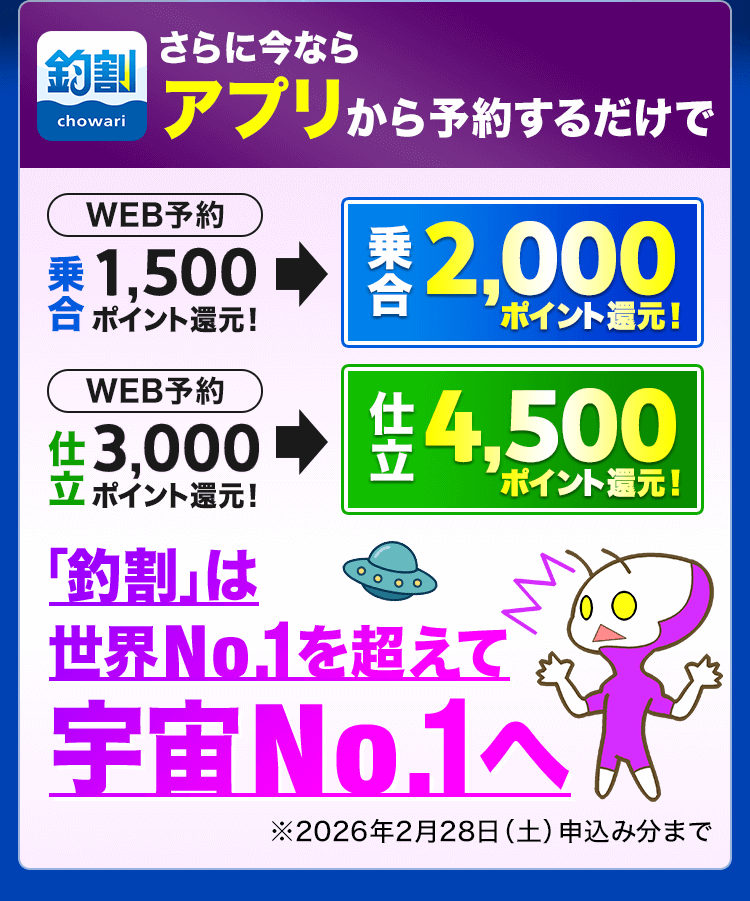

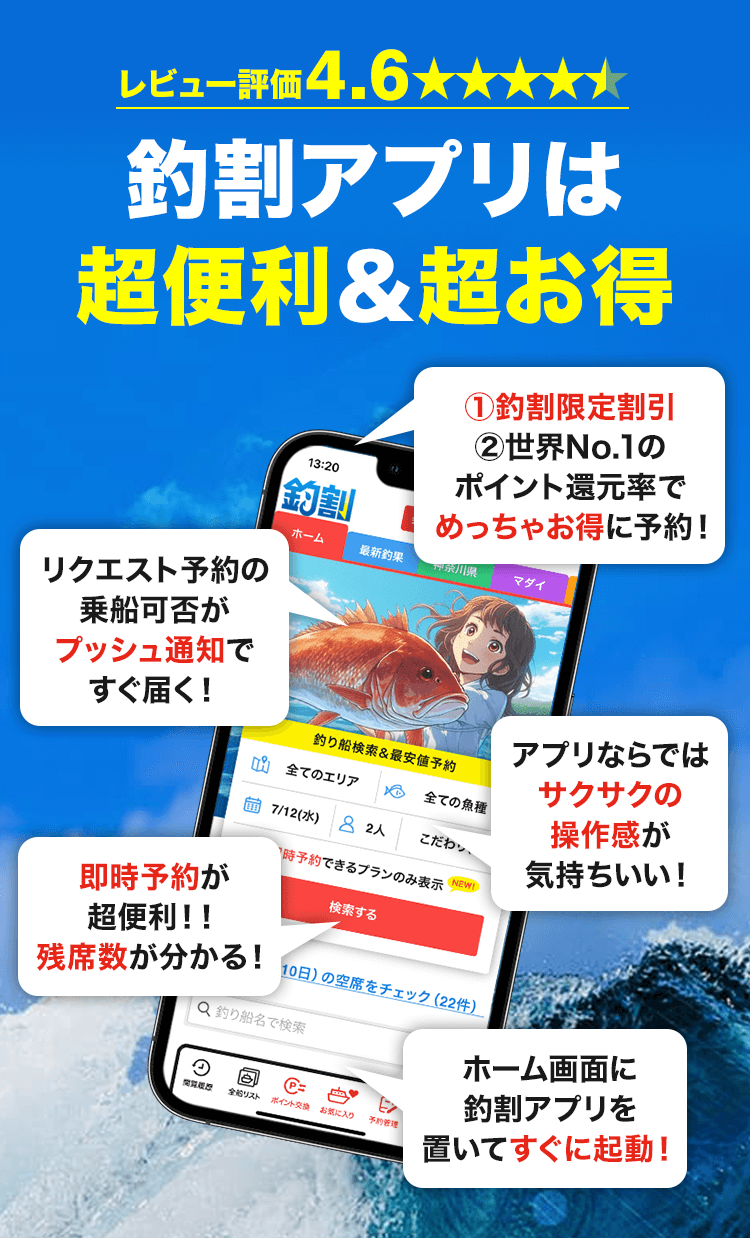

釣り船予約サイト「釣割」のスタッフがオススメするブリ船はこちら!

【関東ブリ船】人気ランキング

【関東ブリ船】価格ランキング

「船釣り」カテゴリの人気記事

- クリオネの生態と飼育方法は驚きの連続!実は◯◯◯の仲間で、捕食中は天使から悪魔に変貌!

- 春の東京湾トラフグを完全マスター!ワイヤー仕掛けの作り方もイチから解説!(一郎丸/三浦半島鴨居大室港)

- 鹿島沖のヤリイカ開幕良型主体で好スタート

- 磯竿3号は超使える!特徴や使い道を徹底解説!人気メーカーのおすすめ磯竿もピックアップ!

- プロが検証!タイラバでアマダイは釣れるのか?アマラバのタックル・仕掛け・基本釣法も徹底解説!

- リールの下巻きを徹底解説!手順やおすすめのライン、便利アイテムも一挙ご紹介!

- [竹田ノブヒコのイチ押しルアーターゲット(第165回)]深場でドラゴン級も期待大 相模湾のタチウオジギング

- 茨城のメバル五目を無双するタックル&テクニックをご紹介!(幸栄丸/茨城県鹿島港)

「釣り方」カテゴリの人気記事

- 春の東京湾トラフグを完全マスター!ワイヤー仕掛けの作り方もイチから解説!(一郎丸/三浦半島鴨居大室港)

- プロが検証!タイラバでアマダイは釣れるのか?アマラバのタックル・仕掛け・基本釣法も徹底解説!

- 茨城のメバル五目を無双するタックル&テクニックをご紹介!(幸栄丸/茨城県鹿島港)

- 【トラフグ】東京湾で乗っ込みの大型トラフグを釣る!Xデーを制するためのノウハウをご紹介!(吉久/東京湾奥浦安)

- 外房の寒サバ完全攻略法!手返し良く釣るコツや取り込み方、仕掛けを徹底解説します!

- ヤリイカ釣りの決定版!仕掛けのセッティングから取り込みまでのノウハウをエキスパートがイチから伝授!【前編】(しまや丸/南房乙浜港)

- 【もう迷わない!合わせの秘訣】ヒラメ

- 冬のアマダイ完全攻略!関東の出船港を一挙ご紹介!基本のタックルや仕掛け、釣り方も解説します!

人気記事

![[竹田ノブヒコのイチ押しルアーターゲット(第165回)]深場でドラゴン級も期待大 相模湾のタチウオジギング](https://fishingjapan.jp/cmsimg/s/tpc28430-main.jpg)