三浦半島~東京湾口部のコマセダイが4月中旬に一気に上昇、乗っ込み第一弾のスタートとなった。

主な釣り場は久里浜沖の水深40m前後で、1~2kg級主体に活発な食いを見せ、船中何十枚という釣果を記録している。

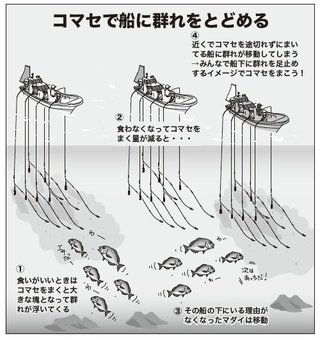

この「状態」に入ったマダイはコマセを食うため、いかにして船下に群れをとどめられるかで釣果が大きく変わってくる。

取材した三浦半島剣崎松輪港・あまさけや丸の鈴木正宏船長によると、コマセに向かって群れは大きな塊になって食いにくるそうで、こうなると連続ヒットは当たり前になる。

ただし、この状態がどれだけ続くかは船中みんなにかかってくる。

本命場所の松輪瀬は遅れ気味とのことだが、今後は両ポイントを睨みながらの釣りになる。

5月は激アツだ。

![釣行の写真]()

1kgクラスが多かったが、これから乗っ込み本命場所の松輪瀬で釣れ始めるとサイズアップする

出典:

コマセで釣果アップ!

乗っ込み期にはコマセはポロポロというイメージだが、食いが立ったときこそしっかりコマセをまくと船中全体の食いがアップする。

この日も船長が「コマセをまいて」と言うと反応が一気に上ずった。

コマセワークの詳細はこのあと解説。

![コマセの写真]()

出すべきときはしっかりまく!

出典:

今シーズンの剣崎出船のコマセダイは、3月は剣崎沖松輪瀬で乗っ込みに向けていい雰囲気を見せており、時折3~4kgの良型交じりで乗っ込み開始かと思わせるシーンもあったが、その後は食いが低下。

代わって久里浜沖をメインに狙うようになり、4月上旬に一気に火が点いて乗っ込みの本格スタートを切った。

週末には100隻近い大船団ができるなど、大きな盛り上がりを見せている。

マダイのサイズは1~2kg級主体に時折3~4kg級もヒットしてくる。

中にはハリスを切っていくさらなる大物も入ってきているようだ。

数はトップ10枚も珍しくなく、釣る船ではトップ20枚を超えることもある。

「完全に産卵に入ると警戒して静かに釣りますが、今は反応が塊になって浮いてきて、たくさんの人に同時ヒットするような状況です。こんなときはコマセを切らさないように釣ってください」と、取材した三浦半島剣崎松輪港・あまさけや丸の鈴木正宏船長が目下の状況を分析してくれた。

今回は、バリ食い時にどう攻略するかをメインに解説していく。

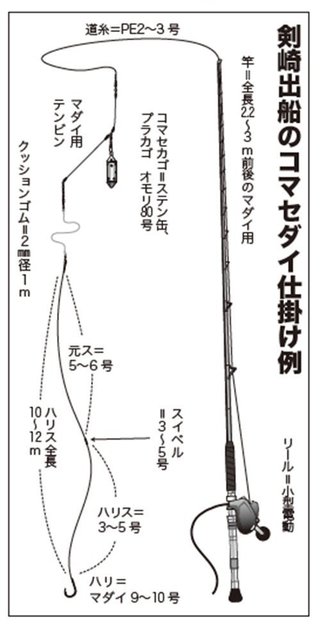

タックルは通常のコマセダイ用を使用する。

もし、コマセダイでも色いろな竿を使い分けているような場合は、少し硬めでコマセがしっかりとまけるもののほうが扱いやすいかもしれない。

仕掛けは全長10~12m2段テーパーが基本。

ハリスは朝イチは4~5号を使用し、食いが落ち着いたら3~4号に落としてもいい。

ハリスの長さは10mで始め、食いが渋くなったりエサがマダイに届いていないと思ったら長くしていく。

反応がコマセにつられて一気に浮いてくるような場合は、10m程度のハリスのほうが食うことも多い。

食いがいいときはハリスの損傷も多くなるので、ハリを結んだ先ハリス部分を多めに作って持参したい。

仕掛けの重量については、目下のところはあまり重くする必要はない。

取材時の4月中旬は潮が速く仕掛けが吹け上がるので大きめのガン玉を打って対応していたが、その後潮が緩んだので、まずはテーパーの接続部分のサルカンのみで開始、潮が速いと感じたときのみ加重すればいい。

ハリはマダイの9~10号、あまり小さいハリはバラシにつながるので小さくても99号程度にしておきたい。

コマセカゴはステン缶、プラカゴだが、朝のバリ食い時間はコマセが多めに出るような調整をしておく。

ステン缶の場合は放出穴がたくさんある青物用の使用などもおすすめ。

プラカゴの場合は、下窓を通常よりも少し開放しておく。

現在の状況のように本番の食いを見せているときは、コマセの量で釣果が変わることも多い。

「コマセをまいてなんぼの釣りだよ」とか「コマセをたくさんまいた人のほうが釣れるよ」と多くの船長が言うのを参考にしていただきたい。

1投目は絶対に失敗しないこと!

コマセダイ釣りは朝イチが最大のチャンスだが、この時期のマダイはとくにその傾向が強い。

船中でうまくスタートダッシュを切ると、その後の相乗効果を生んで釣れ続くことが多い。

このためには朝の第1投は絶対に投入を失敗しないようにしたい。

出船してポイントに着いたら即開始ということが多いので、出船前に一通りの準備を終えておくが、仕掛け(ハリス)は仕掛け巻きや糸巻きに巻いておき、投入時のトラブルをなくす。

一番ダメなのが、ハリスをそのまま足元に放置しておくこと。

こうするとハリスが絡んでしまうことが多く、1投目を無駄にしてしまう。

この失敗から一日中ペースをつかめないことがあるし、メンタル的にもよくない。

船中全員で投入が決まって適度なコマセが船下にある状態を作ると、群れが船に着いて食いが長く続くのだ。

片や、半分くらいの人がうまく投入できなかったりモタモタしていると、船下のコマセの量が少なくなり、せっかく船下に群れがいたのに、近くの船のほうへ移動してしまうこともある。

![釣行の写真]()

1投目は確実に投入できるようにしておく

出典:

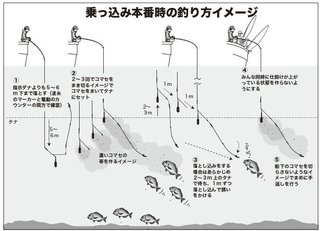

コマセを一気にまいて手返しを短くする

指示ダナは海面からで、指示ダナよりもコマセカゴを5~6m沈めてすぐにコマセをまき始める。

強めを意識して2~3回で一気にまくイメージだ。

そして素早くタナまで上げて待つ。

反応がなかなか上がってこない、活性が低いときはパラパラまいたほうがいいこともあるが、今回は大反応が浮いてくるケースを想定してのもの。

反応がグーンと上がってきたらだれかしらにヒットするはず。

スイッチの入ったマダイたちはコマセカゴ付近まで上がってくることもあり、コマセをまいてすぐにヒットすることも珍しくない。

コマセは最初に一気にまいているので、この場合は2分程度待って食わなければ回収して再投入する。

朝1投目からバリバリ食うこともあるし、少したってからということもある。

食い始めるまではまめにやり直してコマセをまくことが重要だ。

回収したときにコマセが残っているようなら大きく強くまくか、コマセが出やすいようにコマセカゴを調整する。

「仕掛けが入っていない人が多かったり、コマセをまかなくなると反応が消えちゃうことがありますよ」と船長。

コマセが上から落ちてこないのであれば、マダイたちはそこにとどまる理由はない。

コマセが落ちてくる別の船下に移動してしまう。

このため、まめな手返しをしつつ、周りの状況を確認してみんなの仕掛けが一斉に上がっているという状況を避けること。

とくに複数でヒットしているようなときは、海中でコマセが切れないように意識して行う。

中にはとんでもない釣果を上げる船もあるが、それは条件がいいのはもちろんのこと、タナを守るのに加えてコマセを切らさないような船中のチームワークの結果とも言えるのだ。

もし、一時的に反応が消えてしまったとしても、再びみんなでまくとグワーッと反応ができることもある。

船長から「コマセをまいてよ」というアナウンスがあったら、意識してコマセをまくようにする。

食いが一段落しても、手返しのペースは落とすにしてもまめにやり直すこと。

食いのいい日なら何度もチャンスタイムが訪れる。

![釣行の写真]()

船下にマダイをとどめるためにもしっかりコマセをまくことが重要

出典:

タナ厳守が前提 落とし込みはあらかじめ2~3m上げて

いくら高活性で浮いてきたといっても、タナを10m間違ってしまうと魚が浮いてこなくなる。

少しでもみんなでアタリが出るように指示ダナを厳守するのが大前提となる。

誘いは落とし込みが有効だが、指示ダナが「30m」だったら、27~28mで待つ。

下げるのはダメでも上で待つのは問題ないのだ。

タナにセットして1分~1分半程度待ったら1mずつ落として様子を見る。

30mまで落としてアタリがなければ回収、再投入を。

「エサ取りにやられるときはタナを上げていくといいですよ」と船長は度たびアナウンスしていた。

もし、アタリがなく頻繁にエサ取りにエサを取られる場合は、1~2m上げて様子を見よう。

この時期は連続ヒットも珍しくないが、1枚釣ったら必ずハリスのチェックを。

傷が付いていたりヨレができていたらハリを結び直すか先ハリス部分を交換する。

「まあいっか」という気持ちが後悔を生む。

乗っ込み本番の釣り方はワラサ釣りと共通する部分が多い。

乗合船でもみんなで「共闘」するつもりで狙おう。

取材にうかがったのは4月12日のこと。

その1週間前ほど前から久里浜沖で1~2kg級の食いが活発になり、三浦半島剣崎松輪港の船の多くが久里浜沖を目指した。

とくに前日は入れ食いに近い釣れ方をしたそうで、完全に乗っ込みの第1弾がスタートしたようだ。

「久里浜のほうが簡単に釣れますからね。今はこっちを狙っています」と剣崎松輪港・あまさけや丸の鈴木正宏船長。

本来、剣崎沖での乗っ込みは、松輪瀬の吉野瀬(吉野出)と呼ぶポイントが本命場所だが、こちらは遅れている模様。

試しに狙うこともあり型は見られるようだが、やはり久里浜沖の勢いには今のところ敵わないそう。

そんなわけで、船は久里浜沖へ向かう。

平日で予報が悪いからか、船は30隻前後だった。

これが週末ともなると100隻近くになるようだ。

最初に船団の南側のやや深めのポイントを探るもアタリは出ず。

そこで船長は北側の船団に合流して開始の合図。

タナは20m前後のことが多かった。

船長からは「いい反応が上がってきたよ」とアナウンスがあるが、いきなり竿が突っ込む光景は見られなかった。

それよりも潮がぶっ飛んでいてハリスを回収するときに仕掛けが真横になって上がってきていた。

「息子の船はもう6枚釣ったって」とのことで、こちらで開始した船はそれなりにアタっていた模様。

開始10分ほどで左舷大ドモの竿が曲がる。

上がってきたのは600g程度の小型だったが、それでも乗っ込み期特有の丸みを帯びた腹パンだった。

そこから30分ほど沈黙があったが、同じ人が1kg弱を追加。

船長は「昨日とはまるで違う」と嘆くが、各船とも派手ではないがタモ入れシーンがポツポツと確認できる。

全員が顔を見た!

続いて食ったのは右舷ミヨシ。

仕掛けが浮き上がるので重めのガン玉を付けたところ2連チャン。

サイズはkg前後だが、やはり腹はパンパンだ。

そこからたまにアタリが出るという感じで上がっていく。

筆者は全長2.25m、6:4調子のゲームロッドを使用していたが、この竿はコマセの振り出しがやや難しい。

ステン缶とコマセ粒の大きさのバランスの問題もあるだろうが、コマセを入れすぎると回収時にはほとんで出ていない状態で上がってくることが何度かあった。

以前、なぜか一人だけ釣れないことがあり原因は何だろうと考えた結果、コマセが出ていないことに気づいた。

そこでコマセが出るように調整したところ、いきなり連続でヒットした。

今回も開始から2時間ほどは静かに釣っていたがノーヒット。

コマセをしっかり出すように意識したところ、ようやくアタリが出て、その後も2kg級を追加した。

船長に魚探を見せてもらうと、「今、みんな手が休まっちゃってるでしょ。そうするとさっきまで出ていたでかい反応が消えちゃうんだよ」と嘆く。

こういった状況のときのコマセの重要性を再認識した。

大人数でコマセをまき続けている船は完全に船下に群れが着いているようで、アタリが途切れないようだった。

それでも後半にも見せ場が訪れて、朝よりも平均サイズがアップして2kg前後の姿が目立った。

この日は船中7人で2kg級交じりで1~4枚とまずまずではあったが、倍釣れてもおかしくなかったようだ。

今回、アタリがあったのは落とし込みなどの誘いを入れた直後のことが多かった。

今後もしっかりとコマセをまいてタナを厳守すればだれにでもチャンスはあるだろう。

その後は春のぶっ飛んだ潮も緩んできたようで釣りやすくなったそう。

まだ久里浜沖メインで狙いそうだが、待望の本命場所にも期待したいところ。

ここで釣れ始めればさらなる盛り上がりも見られるだろう。

あまさけや丸は仕立船で有名だが、現在は乗合船でも受付中。

気軽に利用したい。

![釣行の写真]()

この日は朝イチよりも日中に食った

出典:

![釣行の写真]()

きれいな魚体も腹はパンパンだった

出典:

船宿information

三浦半島剣崎松輪港 あまさけや丸

046・886・1610

備考=予約乗合、3人以上で出船

釣り船予約サイト「釣割」のスタッフがオススメする釣り船はこちら!

【三浦半島(神奈川県)・マダイ】人気ランキング

【三浦半島(神奈川県)・マダイ】価格ランキング

隔週刊つり情報(2024年5月15号)※無断複製・転載禁止