駿河湾沼津の泳がせ&落とし込み釣りが好期を迎えている。

対象魚はヒラメやワラサ、カンパチなどの青物、ハタ類などを中心にマトウダイ、オオニベ、スズキ、カサゴなどなんでも歓迎の五目釣り。

6月中旬に取材した沼津久料港の魚磯丸では、船着き場前で1時間ほど泳がせ釣りのエサとなるアジやサバをサビキ仕掛けで釣り、エサを確保したら狩野川河口前へ移動、水深40~50m前後の根周りや魚礁周りを狙う。

釣果は日により変わるが、当日は1.3~2kgのヒラメを船中3枚、マトウダイ、オオモンハタ、カサゴが釣れた。

7月はヒラメや青物がメインだが、8月以降はこれらに加えてハタ類も高確率で顔を見せるようになる。

![釣行の写真]()

▲良型のマトウダイも上がった

出典:

泳がせ釣りのエサ付け

久保田船長がすすめるのは親バリが口掛け、孫バリが背掛け。

魚磯丸の泳がせ釣りは根周りや魚礁を攻めるため、エサが弱って泳ぎが悪くなったり、腹側(下側)にハリがあると根掛かりしやすくなる。

孫バリの背掛けは根掛かりのリスクを小さくする効果があり、孫バリはシングルフックのほうが根掛かりが少なくなる。

![泳がせ釣りのエサ付け]()

(上)当日釣れたアジは 20cm前後とエサにするにはやや大きめだった(下)死んだウルメイワシを使うと根魚が釣れる。親バリは下アゴから刺し上アゴにハリ先を抜く。孫バリは背掛けにする

出典:

伊豆半島の西の玄関口に位置する沼津エリアは変化に富んだ海底地形が広がり様ざまな魚が生息する。

その多彩な魚種を狙えるのが今回取材した沼津久料港、魚磯丸の泳がせ&落とし込み釣り乗合だ。

ポイントは東は沼津沖、西は大瀬崎沖と広範囲に渡り、どこのポイントも根周りや魚礁、カケ上がりなど変化に富んでいる。

目下は沼津沖の水深40~50m前後でヒラメや青物を中心にスズキやオオニベ、マトウダイ、カサゴなどが釣れていて、盛夏を過ぎるとこれらに加えてオオモンやアカハタ、などのハタ類がよく交じるようになる。

泳がせ釣りでは生きた小魚をエサにするため、早朝の1時間ほど港前でサビキ仕掛けでアジやサバを釣ってからポイントへ向かう。

一人当たり15匹くらいは確保しておきたい。

泳がせと落とし込み、どちらで釣るかは各自の自由だが、ベイトの反応が薄いときは落とし込み釣りはできないので、落とし込みで釣りたいと思っている人でもエサの確保は必要だ。

![釣行の写真]()

▲エサが大きいのでじっくり食い込むのを待ち、ハリ掛かりさせた

出典:

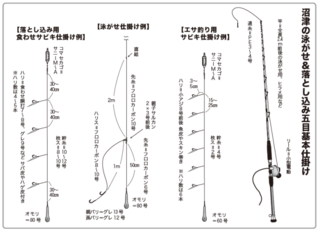

タックルは流用でOKエサ釣り、泳がせ、落とし込み三つの仕掛けを用意

タックルに関しては、エサ釣り、泳がせ、落とし込みとも同じでOK。

竿は全長2.4m前後の泳がせ用やヒラメ用。

リールはPE3~4号の道糸を巻いた小型電動を組み合わせる。

使用オモリはエサ釣り用が60号、泳がせと落とし込みは80号。

根掛かりによるロストを考慮し、80号は多めに用意しておこう。

仕掛けはエサ釣り用は6本バリのサビキが定番。

泳がせ釣りは胴つき1本バリでハリスは8~10号を使う。

落とし込み用の食わせサビキ仕掛けは全長1.8mの胴つき4~5本バリで幹糸10~12号、枝ス8~10号、ハリはサバ皮やハゲ皮付きの食わせ胴打8号やグレ9号ほどが目安。

それ以上にハリスが太くハリが大きい食わせサビキ仕掛けはベイトのハリ掛かりが悪いためおすすめしない。

エサ釣り、落とし込みの場合はコマセカゴ、サビキ仕掛け、オモリの順にセットする。

コマセカゴはオモリ別付けタイプのサニーカゴMやAなど。

このタイプは上窓が全開で固定されているので、下窓を全閉に調節する。

コマセはアミで、コマセカゴに入れる量は7~8分目ほど。

詰めすぎると出が悪くなるので注意しよう。

泳がせのエサの釣り方

泳がせ用のエサをサビキで釣るときは船長からアナウンスされた指示ダナでコマセを振ってアタリを待ち、アタったらゆっくり巻いて追い食いを狙おう。

![]()

▲アジは口周りが弱い。取り込み時はバラシに注意

出典:

![]()

(上)コマセはアミ(下)▼ハリ外しがあるとハリが簡単に外れ、手返しよく釣ることができる

出典:

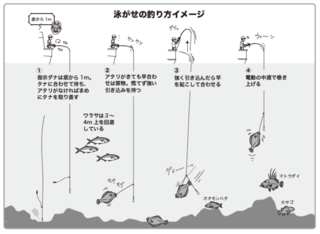

泳がせ釣りの基本は底上1mをキープ

泳がせの釣り方はシンプルだ。

基本はオモリが底に着いたら1mタナを切ってアタリを待つ。

アタリがきたらそのまま食い込みを待ち、竿先が引き込まれたところで竿を起こしてハリ掛かりさせる。

根周りや魚礁、カケ上がりなど、小魚が居着く地形の変化する場所を流していく中で、いかにタナを正確に取り続けるかが釣果を左右する。

水深が深くなっていくときはそのまま待っていると高すぎるタナを攻めてしまうことになる。

浅くなっても同じタナで待っていると根掛かりしてしまう。

船長は水深が深くなったり浅くなったりするごとにアナウンスしてくれるので、タナの取り直しをして底上1mをキープしよう。

タナを取り直す間隔は、潮の速さによって変える。

潮が速いときほどまめにタナを取り直したほうがいい。

ヒラメが食った場合は竿先に明確なアタリが出る。

道糸を送るとオモリが根掛かりするのでそのままの位置で食い込みを待つ。

エサとなるアジやサバは小さいほうが食い込みがいいが、取材日のように20cm前後ばかりのときもある。

エサのサイズはその日次第で選べない。

大きいときは食い込みに時間がかかるのでじっくり待つ、など対応を変化させる。

青物が回遊しているときは船長からタナ(底上3~4m)がアナウンスされるので、指示ダナに合わせてアタリを待てばいい。

ヒラメのように食い込みに時間がかかることはほとんどない。

いきなりドーンと竿先が海面に突っ込んだら合わせを入れて巻き上げる。

リールのドラグが緩いと青物が掛かったときになかなか巻けず、魚に走り回られてオマツリの原因になるため、締め気味に調節しておこう。

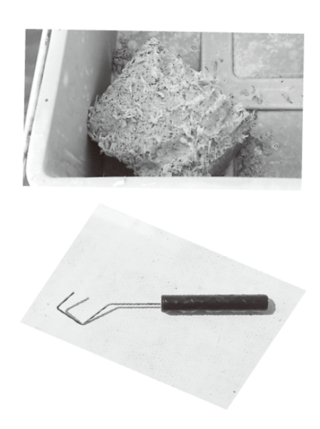

根掛かりの対処方法

根掛かりがどうしても外せないときは「根切り棒」などと呼ばれる滑り止め付きの丈夫な棒に5~6回道糸を巻き付け、棒をしっかりつかんで引っ張って切る。

![根掛かりの対処方法]()

▲魚磯丸では根切り棒を船に常備してある

出典:

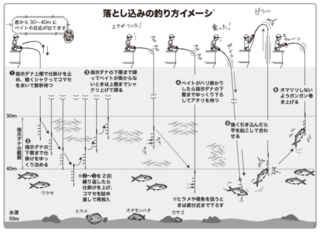

ベイトをハリ掛かりさせ仕掛けを落とし込んで魚を食わせる

落とし込み釣法については次ページの図を参照。

たとえば、「水深50mです。落とし込みは海面から30~40mにベイトの反応が出ています」と船長がベイトのタナをアナウンスしてくれる。

投入の合図が出たら、①仕掛けを投入し、道糸のマーカーを見ながら指示ダナの上限まで沈めていったん止め、軽くシャクってコマセをまいて少し待つ。

②タナの下限までサミングしながら仕掛けをゆっくり下ろして探る(ベイトがハリ掛かりしたら④へ)。

③下限まで探ってベイトがハリ掛かりしないときは、シャクリ上げて上限まで探る(②~③を2回繰り返したら仕掛けを上げ、コマセを詰め直して①へ)。

④ベイトがハリ掛かりしたらターゲットのタナに合わせる。

青物はタナの下層を遊泳していることが多いので、ベイトが外れないよう指示ダナの下限まで仕掛けを落とし込んでアタリを待つ。

底付近まで仕掛けを下ろして待つとヒラメやハタ類などを狙うことができる。

⑤ハリ掛かりさせたベイトが暴れたら小魚を捕食する魚が近くにいる可能性が高い。

竿先をたたいたあと強く引き込まれたら竿を起こして合わせる。

⑥青物がヒットしたら走られてオマツリしないよう強気で巻き、ヒラメやハタ類は電動リールを中速にしてゆっくり巻き上げる。

INFORMATION

駿河湾・沼津久料

魚磯丸

055・942・3230

備考=予約乗合、4時半集合。

マダイ五目へも出船

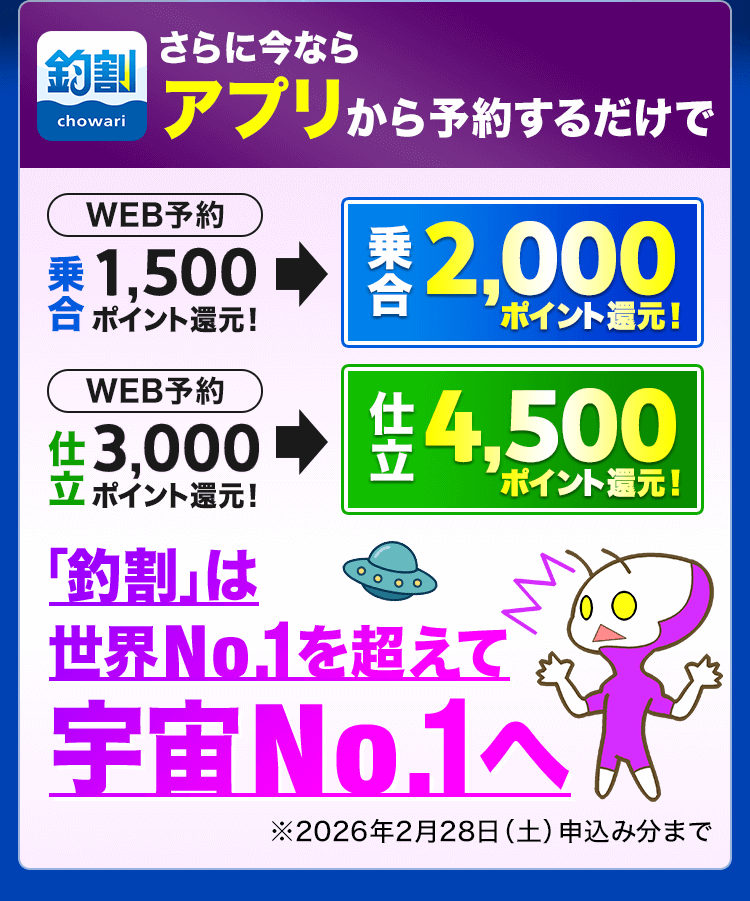

釣り船予約サイト「釣割」のスタッフがオススメする釣り船はこちら!

【駿河湾・遠州灘(静岡県)・ヒラメ船】人気ランキング

【駿河湾・遠州灘(静岡県)・ヒラメ船】価格ランキング

隔週刊つり情報(2024年7月15号)※無断複製・転載禁止

![[竹田ノブヒコのイチ押しルアーターゲット(第165回)]深場でドラゴン級も期待大 相模湾のタチウオジギング](https://fishingjapan.jp/cmsimg/s/tpc28430-main.jpg)

![[なおちゃんねる(第45回)]手軽で簡単!だれでも楽しい東京湾のシーバスジギング](https://fishingjapan.jp/cmsimg/s/tpc28404-main.jpg)