秋~冬にかけてのコマセダイは「秋ダイ」と呼ばれるように一年のうちでも春と並ぶ好シーズンで数釣りが楽しめる。

内房富浦沖では9月に開幕しているが、今シーズンは好期に入るのが遅れている模様だ。

「水温が高くて釣果がなかなか安定しません」と内房富浦港・共栄丸の笹子宏宣船長。

本来なら1kg前後の数釣りシーズンに入っていい日にはトップ10枚前後を記録するようになるが、11月上旬の時点で水温が24度前後あり本格化はもう少し後になりそうだ。

それでも取材日の数日前には6.5kgの大ダイも出ているし何かのキッカケさえあれば急上昇の可能性も高い。

取材日は1.3kgまでをトップ2枚だったが、随所に好反応があり今後に希望を持たせてくれた。

11月後半はかなりよくなっているはずだ。

![釣行の写真]()

▲この日は反応の割に食い渋ったが魚はいる模様

出典:

秋冬はコマセダイの絶好の季節。

水温低下とともに深場に落ちていき、来たる冬に備えてエサを荒食いする、というのがかつてのこの時期だったが、ここ最近は高水温の影響かなかなか秋冬シーズンが始まらない。

ほかの釣り物にも同じようなことがいえるが、今年はとくに水温が高く11月になっても25度前後のことが珍しくない。

こうなると海中は夏のままだ。

気温はいくらか下がってきているが、海水はまるでお湯のように感じることもある。

というわけで今回取り上げた内房富浦沖もかなり遅れているという印象だ。

取材した富浦港共栄丸の笹子宏宣船長によれば、11月に水温が再上昇して潮が真っ青に澄んでいるという。

澄み潮がいいのはカワハギやヒラメ。

マダイは濁り潮のほうが食いがいい。これらのことから本格化はもう少し先か。

しかし目下も出船すれば数こそ多くないが1kg前後主体に顔を出しているし、10月下旬には6.5kgの大ダイも出た。

海底付近は海面とは水温も異なるし、一度シケでもあれば一気に秋冬モードに突入することも考えられる。

本来ならば1kg前後主体の数釣りが楽しめる時期。

いいときならトップで5~10枚以上も珍しくなく、釣りやすい時期になる。

ポイントは富浦沖周辺に散らばる根周りで、水深は40~80mほど。

船長によると、秋が本番のポイントもまだ始まらないようで、各ポイントにコマセをまきながら探っている状態だという。

ハリス12mが標準仕掛け巻きも必須アイテム

共栄丸では10m以上のロングハリスを使用し、海面からのタナ取りをするスタイルを取っている。

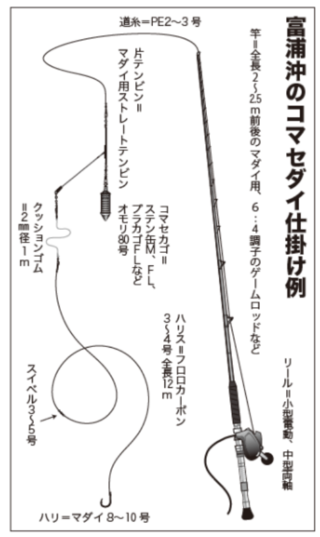

タックルは、竿が全長2~2.5m前後の胴調子マダイ用、または6:4調子のライトゲームロッドなど。

リールは小型電動または中型両軸。

道糸はPE2~3号。

海面から正確なタナ取りをするので、必ず10mの場所でカットしておく。

最近の電動リールは、デジタル表示の水深と道糸の水深がズレていた場合、その場で修正できる機能が備わっているものがある。

もし自分の電動リールに装備されていたら、ぜひ使ってみよう。

道糸のマーカーでのタナ取りが前提としても、より素早く正確にタナ取りが可能になる。

テンビンはマダイ用のストレートタイプを使う人が多い。

クッションゴムは2mm径1m。

コマセカゴはステン缶ならMやFLなど細身で小型のものを、プラカゴならFLサイズ。

オモリはいずれも80号。

コマセをガンガンまいて寄せるのではなく、パラパラと落ちてきたオキアミに反応して船下に呼び込むため、1回に使う量は1つかみ程度。

このため、大きいコマセカゴは必要ない。

それにエサ取りはウマヅラだけでなく、ソウダガツオやサバもまだ多く、いたずらにそれらを寄せるだけになってしまうのだ。

プラカゴの場合は下は全部閉めて、上窓を全開にする。

それで出具合を見て、出過ぎるようなら少しずつ閉めていく。

仕掛けはハリス3~4号12m。

ストレートでもいいし2段テーパー仕掛けでもいい。

1本バリのほか2本バリ、ハリスの長さはある程度自由でいいと船長。

ハリはマダイ8~10号程度。

カラーはエサ取りの有無によって使い分けている人が多い。

朝イチやエサ取りが少ない場合はアピール系、エサ取りが多いときはピンクのオキアミカラーなどを選ぶ。

エサ取りの魚が掛かってチモトが傷んだり、フグにチモトを切られることも多く、その都度結び直すことになるので、ハリは船上で確実に結べるようにしておこう。

仕掛けは重くしたい場合、軽くしたい場合で2段テーパーのスイベルを調整したり、チモト付近にガン玉を打ったり、逆に浮力のあるアクセサリー類を装着して調整する。

この釣りで必需品と言えるのが、プラ製の仕掛け巻き。

多く使われるのがオレンジ色のもので、移動中などハリスが船上に上がっているときに巻いておく。

こうすれば長いハリスが海水に流されて絡むのを防いでくれる。

投入するときはクルクルと落としていけばいいのでトラブル知らず。

ちょっとかさばるが、一度購入すれば長く使用できるので使用をおすすめしたい。

共栄丸でもほとんどの人が使っている。

![釣行の写真]()

▲10月27日に上がった6.5kg(船長撮影)

出典:

エサ取り多い場合はタナビタ止めも

船長からは海面からのタナ取りの指示が出る。

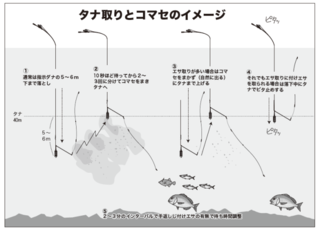

「タナ40m」だったらコマセカゴを46mくらいまで落とし、2~3回に分けてコマセをまいてタナまで上げてくるのが通常の釣り方になる。

ただし、前述したように目下は各種エサ取り魚が豊富。

コマセをまけばマダイが寄ってくる前に他魚を寄せてしまい、エサ取りがハリ掛かりまたは付けエサを取られる結果になる。

このため、コマセはできるだけ少なくする。

もし、通常のコマセまきでタナにセットし、2分で付けエサを取られるようなら、次は6m下まで落としてからコマセをまかずにそのまま40mのタナまで上げてやる。

これでも2分以内にエサがなくなるようなら、落下中のコマセカゴを指示ダナピッタリでストップしてそのまま置いて待つ。

このように、エサの取られ具合を見ながら投入方法を変えてやる。

2分で回収して付けエサが残っているようなら、コマセを少しまいてみる、待ち時間を3分にしてみるなど、状況に応じて対応することで、マダイとの遭遇チャンスを増やすというわけだ。

エサ取りがあまりひどいと船長は移動してくれるが、周りを見てサバが掛かったり、ソウダが掛かってくるようならより用心してコマセの放出を抑えるようにしよう。

もちろん、今後水温が下がってこれらのエサ取り魚がいなくなったら、通常の釣り方で対応する。

いずれの場合も、ドラグは指でつまんで強く引っ張れば出るくらいにしておく。

コマセダイ釣りで一番重要なのは、いかにして付けエサが付いていない時間を減らせるか。

付けエサがないのに海中に仕掛けを入れていても釣れるはずがない。

つまり無駄な時間ということになる。

エサ取りが多い時間帯はとにかく早めの手返しを心がける。

アタリを待つ時間も竿先を見ておくと、エサ取りのアタリが出ることがある。これを見逃さなければ、素早く回収して再投入でき、エサの付いていない時間を減らせるというわけだ。

船の周りにいるか船下に入ってくるか

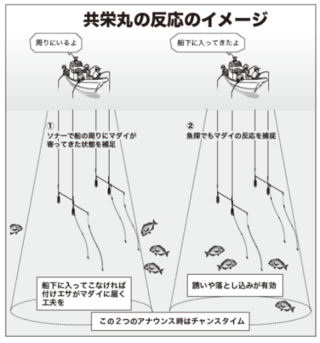

笹子船長はソナーと魚探を見ながらマダイの動きをアナウンスしてくれる。

「今、マダイは周りにはいるよ。入ってこないなあ」

「反応が船下に入ってきたよ」

こんなアナウンスがあった場合はチャンスで、誘いをかけるタイミングだ。

周りにいるという場合は、船に寄ってきている。

船下に入ってきたというのは完全にエサを食いにきているということだ。

「竿を持ち上げたりゆっくり下げたり、落とし込みをしてみてください」

マダイが入ってきたときは、サーッとエサ取りが消えることも多い。

最近とくに有効な誘いが落とし込み。

道糸を引き出して1~2m落としていく、クラッチを切って1m下げる、などで付けエサが落ちていく動きを演出してやる。

タナを絶対厳守、1m下げるのもまかりならん!という船の場合はあらかじめ1~2m上げた状態で待ち、落とし込みで指示ダナにくるようにする。

「ウチは1~2mだったら下げてもらっても構いません。ただ、落とし込んで1分待って食わなければ回収してください」と、タナが40mだったら41~42mまでは落としてもいいという。

いい反応が入ってチャンスタイムなのに食わないとそのまま待ってしまいがちだが、こんなときこそ2~3分のインターバルの手返しでやり直す。

船下に入ってきたときは通常の2段テーパー仕掛けや重めの仕掛けが有利になることが多い。

付けエサの位置がマダイのより近くにいくためである。

逆に船の周りにはくるのに船下に入ってこないような場合は、ハリスを長くして軽い仕掛けにすることで、「周り」のマダイに届く可能性がある。

これらのことは一概には言えないが、付けエサがどこにあるかをイメージして、マダイに届くかどうかを考えることが戦略となる。

逆にコマセを食いにコマセカゴの近くまで上がってくるような場合は、短めのハリスのほうが有利だと考えられる。

乗っ込みのマダイやコマセキハダなども同様の考えで共通点も多い。

合わせは竿を持ち上げ入ってから巻き上げ

アタリは竿先に小さな動きが出てから一気にギューンと入り込むことが多い。

ハリスが長い場合はしっかりとアタリが出るまでのタイムラグが長いこともある。

いずれの場合もアタリがあったら竿を手に取りゆっくり持ち上げるようにする。

強く合わせるというよりはハリスを張ってしっかりとハリ掛かりさせるイメージだ。

大ダイの場合は糸が出されている間はそのまま待つ。

竿を持ち上げてから、魚がグイグイと入り込む動きを見てある程度のサイズが判断できる。

ここで初めて巻き上げを開始する。

竿を持ち上げて確認しないで巻き始めると、ハリが歯に乗っているだけのことが多くバラシにつながる。

手巻きで上げる場合は、竿を起こし気味にして一定の速度で。

強く引き込んだら巻く手を止める。

電動の場合は同様に竿を起こし気味にして、強く引いた場合は竿を下げて吸収してやる。

大ダイの場合、最近のリールはドラグ性能に優れるので、緩めの設定でもヌルヌルと巻き上げてくれ浮上させ、バラシを防いでくれる。

マダイが釣れたあと、ほかの魚が釣れたあとは必ず指でチモトをつまんでハリスのチェックを。

キズが付いていたりザラザラする場合は、面倒がらずにカットしてハリを結び直そう。

「まだいっか」とそのまま使って大ダイにハリスを切られたという話は多く聞く。

今後、水温が20度を下回ってくれば食いも上向くはず。

この感じでいくと真冬も楽しめそうな雰囲気。

コマセダイ釣りの魅力を味わってほしい。

船宿INFORMATION

内房富浦港

共栄丸

090・7244・0460

備考=予約乗合、5時集合。

ほかティップランへも

釣り船予約サイト「釣割」のスタッフがオススメする釣り船はこちら!

【内房(千葉県)・マダイ船】人気ランキング

【内房(千葉県)・マダイ船】価格ランキング

隔週刊つり情報(2024年12月1号)※無断複製・転載禁止

![[竹田ノブヒコのイチ押しルアーターゲット(第165回)]深場でドラゴン級も期待大 相模湾のタチウオジギング](https://fishingjapan.jp/cmsimg/s/tpc28430-main.jpg)

![[なおちゃんねる(第45回)]手軽で簡単!だれでも楽しい東京湾のシーバスジギング](https://fishingjapan.jp/cmsimg/s/tpc28404-main.jpg)