根魚というと冬の魚というイメージをしがちだが、カサゴは初夏がベストシーズン。

三浦半島久比里出船のカサゴ釣りはまさにこれから最盛期に突入しようとしている。

取材した5月中旬は潮が澄み気味で久里浜~観音崎沖の水深15~30m前後を狙ったが、入梅すると水深10m前後になるという。

当日は25cm級の良型交じりで20~37尾と連日釣果は安定している。

まだ小ぶりが目立ったが、浅場になれば良型が増えていくというからうれしい。

釣り方は胴つき仕掛けで根周りをトレースするため根掛かりも付き物だが、果敢に底を狙っていくのが釣果をのばすコツ。

今後は大型狙いの特エサ、ドジョウも使用する。

浅場で引き味もアップして、手軽に数釣りが楽しめる。

![釣行の写真]()

いい日にはトップ40~50尾のことも

出典:

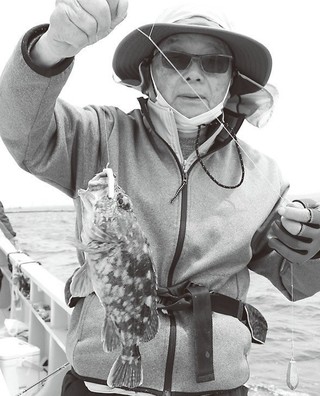

トゲのある魚に注意

カサゴは背ビレや顔の周りに鋭いトゲがあり刺すと痛い。

またカサゴ釣りではゲストでフサカサゴ類やハオコゼなどが釣れることも多く、これらはトゲに毒があり刺されると痛いだけでは済まない。

腫れたり熱が出たりで人によっては病院のお世話になることもあるほど。

魚の口に親指を入れる、いわゆるバス持ちでしっかりと持ちプライヤーでハリを外せば問題ないが、慣れない人はハサミやトング型の魚つかみがあると安心だ。

![魚の写真]()

フサカサゴはとくに注意を!

出典:

根魚釣りの中で最も手軽と言えるのが東京湾や三浦半島のカサゴ釣り。

出船前にエサ付けとリールの扱い、オモリが海底に着いた感触さえ教えれば、全くの初心者でも楽しむことができ、沖釣りの中で最も手軽で簡単といっても過言ではないだろう。

東京湾には数かずのカサゴ乗合の船宿があるが、今回は三浦半島久比里出船のカサゴ釣りを紹介しよう。

久比里と言えばカワハギ釣りのメッカとして知られているがカサゴ釣りの歴史も古く、ドジョウをエサにするドジョウカサゴは久比里が発祥とされている。

山下丸では3月中旬よりカサゴ乗合を開始し、水温の上昇とともに徐々に浅場での釣りとなってきている。

「本番は6月ぐらいからで梅雨時が一番釣れますよ。そのころになると水深10mを切るような浅場で食ってくるからね。また浅場で釣れるヤツのほうが平均してデカイんだよ。煮魚にしてもバーンと見栄えのするのを狙っていきますよ」とは、カサゴ船を担当し山下丸船主でもある山下克範船長。

ポイントは下浦~観音崎沖にかけてで、目下は鴨居~観音崎沖周辺を狙うことが多いが、今後は港を出てすぐの久里浜沖を中心に、アシカ島や防波堤周りでの釣りが多くなる。

水深は初期や潮が澄んだときなどは30m前後を狙うが、今号発売のころには15m前後、ときには10mを切るような浅場狙いが中心となるはずだ。

久里浜沖を含めて東京湾内のカサゴ釣り場は他エリアに比べて海底形状が平たんで、根もそれほどきつくないのが特徴。

他エリアの根が岩礁帯や海藻などなのに対し、東京湾では砂泥底に点在するツブ根周りがポイントになっているからだ。

そのツブ根もソフトコーラル(軟質サンゴ)やホヤ類の塊のことが多いため根掛かりは比較的少ない。

また根掛かりしても外れやすいため、初心者にも優しい釣り場と言える。

目下の釣果はいい人で30~40尾ほど。

ビギナーでも10尾釣るのはそう難しくない状況だ。型は小型もいるが20cm級主体に27~28cmの大型も釣れている。

盛期になると束釣り、型も30cm級連発なんて釣果が聞こえるのも久里浜沖のカサゴ釣りだ。

![釣行の写真]()

大型は根に潜られないように巻き上げる

出典:

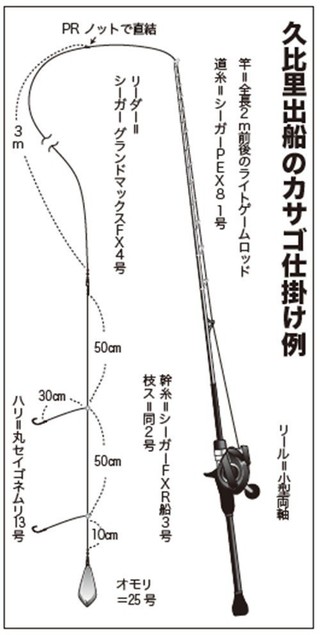

竿はゲームロッドがおすすめ

竿はオモリ25号に対応する船用小物竿全般で釣りになるが、釣趣と釣果を求めるなら軟らかめ(オモリ負荷10~30号前後)で全長2m前後のゲームロッドが断然おすすめだ。

「初期はとくに食いが浅いこともあるから軟らかい竿で食い込ませるイメージが大切だね。浅場のゴツゴツした場所でやるようになったら、根に入られないようにやや先調子気味の竿がいいかな」とは船長のアドバイス。

初~中期は6:4調子、浅場の釣りになったら7:3調子のゲームロッドが最適だ。

リールは小型両軸で道糸はPE1~2号程度。

この釣りでは号数、銘柄ともに道糸にはそれほどこだわらなくてもよい。

仕掛けは胴つき2本バリ。

枝間は50cm、ハリス長は20~30cmほど。

ハリはムツバリ系か丸セイゴ系で、丸セイゴのネムリバリがあればハリを飲まれることが少なく、また軸が長めでハリ外しが容易なのでベター。

サイズはともに12~13号ほど。

幹糸とハリスの接続は直結で構わないが、30m前後の深場を狙う場合は回転ビーズか親子サルカンのヨリ取りパーツで接続したほうがいい。

なお、とくにこだわりがなければカサゴ、イシモチ用などとして市販されている仕掛けでも十分。

根掛かりは比較的少ないとはいえ、仕掛けとオモリの予備は多め(5組程度)に持参しておきたい。

また、カサゴの口は硬く掛かりどころによってはハリが外しにくいので、釣り用のプライヤー(小型ペンチ)はあったほうがいい。

そのほか手拭き用タオルとハサミくらいはビギナーといえど準備しておきたい。

意外と根掛かりは少ない

山下丸では付けエサにサバの切り身と生きたドジョウが用意されている。

今のところサバエサのほうが食いはいいようだが、盛期の大型狙いにはドジョウが有効なこともあるので状況を見て使ってみよう。

エサ付けは、サバは端の中央部にチョン掛けでOK。

ドジョウの場合は床にたたきつけて仮死状態にしてから、下口から上口へとハリを刺すという独特のエサ付け方法になる。

釣り方は至って簡単。仕掛けが海底に着底後、糸フケを取って道糸を張らず緩めずのゼロテンション状態でアタリを待つだけ。

「あまり仕掛けを動かし過ぎると食いが悪いよ」とは船長で、俗に言う「オモリトントン」は根魚釣りの定石だが、岩礁帯など根の荒い場所ならいざ知らず、こと東京湾のカサゴ釣りにおいては、仕掛けを動かさずじっくり待つほうがアタリの数も多く食い込みもよいのだ。

ただし、オモリを海底に着けっぱなしにするとオマツリの原因ともなるので、10秒に1回くらいは軽くオモリを持ち上げトン、トンと底を確認するようにしよう。

この釣りはアタリはコツコツ、ブルブルと頻繁に出る(子供や初心者でも飽きないビギナー向け釣りの所以)。

しかしベラやフグなどの場合もあって早合わせをしてもハリ掛かりしないことも多い。

アタリが出たらエサをしっかりと食い込ませるイメージで竿先を気持ち送り(下げ)、ひと呼吸待ってからゆっくりと竿を聞き上げ、ゴツゴツゴツとハリ掛かりが確認できたら巻き上げを開始すればいい。

少ないとは言っても根掛かりは根魚釣りには付き物だが、久里浜沖周辺ではオモリがガッチリ食い込むようなことは少ない。

根掛かりしたかも?と感じたときは、いきなり竿を強くあおるようなことはせず(かえってガッチリ食い込んでしまう)、仕掛けを軽くたるませてフワフワと竿を上下左右に揺すり、糸を張ったり緩めたりすることで外せることも多い。

どうしても外れないようなら道糸を手に取り(グローブもしくはタオルで保護すると安心)引っ張って仕掛けを切ろう。

なお、カサゴはエサにどん欲に食らいついてくる。

15cm未満のチビカサゴも果敢にハリ掛かりしてくるが、成長の遅い魚でもありできればリリースしてあげたい。

ただ浅場ならよいが20m以上も水深があると水圧変化に負け浮き袋が膨らんでしまう。

小型だと思ったら(何尾か釣るうちに手応えで分かるようになる)、リールをゆっくり巻くことで少しでも水圧変化に順応させて、リリースできる状態で釣り上げてあげよう。

エア抜きしてあげればなおいい。

それでもリリースできないようなら持ち帰って空揚げや味噌汁にして食べるのがおすすめ。

大型は煮付けや刺身も抜群の食味。

ぜひ初夏の味覚を味わってほしい。

![釣行の写真]()

このサイズなら刺身もおすすめ

出典:

定番の煮付けや空揚げのほか、大型は刺身も最高の味わいのカサゴ。

三浦半島久里浜沖では徐々に浅場でも食い出したと聞き、5月14日に久比里の山下丸へと釣行した。

当日の山下丸は金看板であるカワハギ船、アジ船、カサゴ船が出船。

カサゴ船には7人の釣り人が乗り込み、山下克範船長の操船で7時半に河岸払いとなった。

朝イチの釣り場は船着き場のある平作川を下り海に出てすぐのアシカ島周りで、水深15mからスタート。

ほどなくしてポツポツと釣れ始めるが、ここでは小型が多い。

30分足らずでアシカ島に見切りをつけ次は浦賀沖へ。

水深はやや深くなって20m前後。

ここでも小型が多いが25cmを超える良型も釣れ上がった。

まずまずの食いでこのまま続けると思ったが、船長的には納得がいかないよう。

「昨日の南風で潮が澄んじゃったね。浅場は食いが悪そうだから観音崎沖へ行ってみましょう」と移動を告げる。

![釣行の写真]()

煮付けや空揚げがおいしい

出典:

観音崎沖では良型も!

観音崎沖では水深30mとやや深場を狙った。

船長の狙いは的中してここではアタリの数が増える。

型も上向きキープサイズに加え25cmオーバーの大型も多くなった。

左舷ミヨシではキジハタも上がった。

観音崎沖周辺の浅場は根のきついイメージがあったが、この水深だと久里浜沖などと同様にそれほど根掛かりはない。

したがってオモリトントンよりは、東京湾のカサゴ釣りスタイルであるゼロテンからややマイナステンションでじっくり待つほうがアタリは多い。

マイナステンションにしても根掛かりはほとんどなく釣りやすかった。

たまに根掛かりしても緩めるとすぐに外れた。

これならだれでも釣りやすい。

順調に釣れ続いていたのだが、11時ごろになって下げ潮が速くなる。

着底こそ分かるものの、二度目の底ダチは怪しいくらいの速潮。

これでは釣りにならず再度久里浜沖へと移動となる。

朝イチ同様に久里浜沖のランドマーク、アシカ島周りでの釣りとなる。

今度はより島に近い場所を流していく。

ほんの10分ほどの移動距離だが、ここはそれほど潮が速くない。相変わらず小型も多いがポツポツと飽きない程度にカサゴは釣れ続いた。

残り時間もわずかとなったところで、ドジョウエサも試してみることにする。

盛期の大型狙いに実績のあるエサだが、「まだ時期的に早いかも」ということで、予備的に船には積んでいたものの配られなかったところを、船長に声をかけて使わせてもらった。

ところが、これが1投目からアタってまずまずのサイズのカサゴが釣れてくれた。

その後も使い続けてもう1尾追加したが、やはりアタリの出方はサバエサに比べ少なかった。

アタリが少なくなるのは、ベラやフグなど望まぬゲストからのアタックがまずないのもその理由の一つで、これは歓迎されるべきものではあるのだが。

ラストには久里浜の岸壁周りも様子を見たが、こちらは時期尚早かアタリは少なく、そのままこの日の沖揚がりとなった。

当日の釣果は16~27cmのカサゴを20~37尾。

潮に濁りがありもう少し観音崎沖の潮が緩ければ、もっと釣果も上がったはず。

今号発売のころは盛期に入り、束釣り釣果も聞かれるようになっているだろう。

ただこの釣りはあまり釣果にとらわれずのんびり楽しむのが正しい姿(?)かも。

肩肘張らずにピクニック気分で出かけてみよう。

船宿information

三浦半島久比里 山下丸

080・5058・8856

▼備考=予約乗合、7時半出船。ほかカワハギ、アジへも

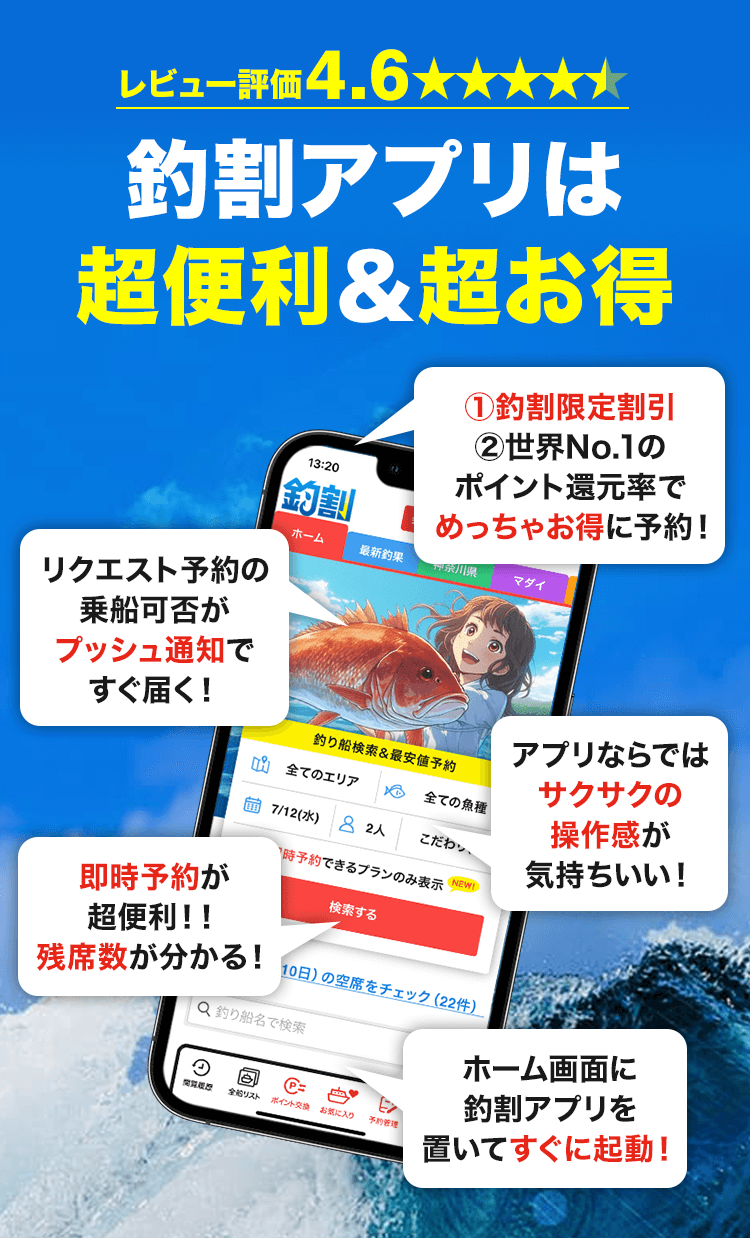

釣り船予約サイト「釣割」のスタッフがオススメする釣り船はこちら!

【三浦半島(神奈川県)・カサゴ】人気ランキング

【三浦半島(神奈川県)・カサゴ】価格ランキング

隔週刊つり情報(2024年6月15号)※無断複製・転載禁止

![[素材はA級ウデ前B級Bグル隊の魚で一杯(第11回)]手軽に楽しめるライトアジでみんなニッコリの巻](https://fishingjapan.jp/cmsimg/s/tpc28254-main.jpg)