アオリイカは春~夏にかけて大型が釣れることから、この時期はファンから大きな注目を集める。

相模湾では3月下旬から適度な濁りが入って腰越港の蒼信丸では良型交じりで好調な乗りが続いていた。

4月中旬の取材日は潮が澄んで低調な乗りとなってしまったが、1.7kgが上がり乗っ込みサイズが入ってきていることは実感。

昨年はモンスター級と呼ぶべき4.3kgというとんでもないサイズも出現している。

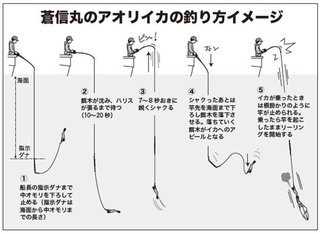

蒼信丸では中オモリを使用したシャクリ釣りが基本だが、重めのシンカーを付けたバーチカルティップランでの挑戦もOKだ。

脳天を突き抜くようなズシンという感触をぜひ味わおう!

![釣行の写真]()

1kgあるとサイズ感が一気に増す

出典:

餌木の色考察

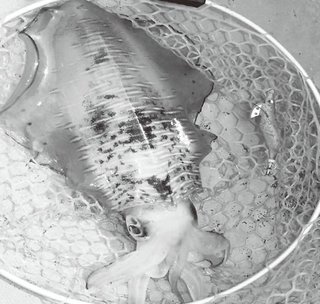

明度とは明暗を表す度合、彩度は鮮やかさを表す度合になり、明度と彩度により色調が決められる。

また、色相とは色の違いのことで、色相を見やすく円状の配列にしたものが色相環である。

色調、色相の違いにより釣り場での餌木の見え方がどう変わるかをこのあと考察する。

![色調の図]()

明度と彩度による色調の違い(赤色の例)、筆者作図

出典:

冬の海で大きく成長したアオリイカは、水温の上昇とともに浅場に乗っ込み始める。

春は一年のうちで最も大型が期待できる季節だ。

今回は5月の最盛期を前に、相模湾のアオリ釣りを紹介したい。

相模湾腰越港の蒼信丸では、昨年の4月9日に船宿レコードとなる4.3kgのモンスターアオリが顔を出している。

5月に入ってからも2kgオーバーが連発していた。

乗っ込みに入るとタナは海面から10m前後の浅場で釣れ始め、大型を乗せるとリールが巻けないほどの強烈な引き込みを見せるのが特徴だ。

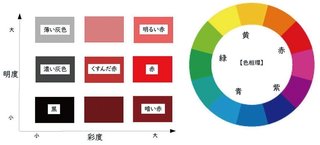

タックルは周年を通して変わらない。

アオリイカ専用ロッドは全長3m前後の長竿が主流だが、春アオリは浅い水深を攻めるため、2m前後のライトゲームロッドも使い勝手がよい。

小型両軸リールには正確にタナを取れるように道糸は1mごとのマークが入ったPE号を巻いておき、ドラグはきつめに調整しておく。

ハリスは5号を4m、餌木の接続にはアオリ用スナップか小型のスナップサルカンを用いる。

ハリスと餌木を直結びにしてもよい。

大きな(重い)スナップサルカンは餌木のバランスを狂わせるので使用を避ける。

餌木は3.5~4号を用いる。

色の選択に関しては後述したい。

餌木は跳ね上げるイメージでシャクる

アオリイカの釣り方はイラストに示すとおりシンプルだ。

指示ダナに中オモリを合わせ、7~8秒おきにシャクリ続ける。

とくに難しいことはないが、大事なのはシャクる「勢い」だろう。

餌木が元気よく跳ね上がるよう、ビシッ!と鋭くシャクる。

これは、竿を振るというより、竿をしならせてその反発力で餌木を跳ね上げる、といったイメージだ。

アオリ専用の長竿だとこの動作がスムーズに行える。

イカが乗るとシャクった竿が止められる。竿は満月にしなっているはずだ。

そのままジワジワとリールを巻いて浮かせる。

大型になると青物かと思わせる強烈な引きを見せるが、竿の弾力で引きに耐えてやる。竿は下げず起こしたままヤリトリするのがバラシ防止になる。

とくに大型は強引にリールを巻くと足が千切れることがある。

またイカを遊ばせすぎるのもバラシの原因となる。

引っ張られたときは竿でため、止まったら竿を立てたままリールで巻き上げる、の繰り返しでイカを浮かせるようにする。

海面に中オモリが見えたら巻くのをやめ、中オモリを手に取りハリスをたぐって、タモにイカを誘導してやる。

イカは首根っこをつかんで、足を海側に向けて墨が船内に入らないように気を付けよう。

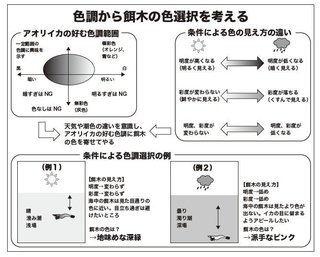

餌木の色の基本的な考え方

さて、アオリイカ釣りでは餌木の選択に悩む人も多いと思う。

濁り潮にはアピールカラー、澄み潮にはナチュラルカラーといった大まかな指針はあるが、例えば赤という色に注目しても、鮮やかな赤、淡い赤(ピンク)、くすんだ赤(海老茶色)など様ざまな色がある。

これらの色の違いを色調といい、色調は明度と彩度によって変わる。

また、赤や青といった色味の違いは色相と呼ばれる。

色相の変化をリング状に表したものが色相環である。

色相によっても海中で目立つ色と目立たない色が変わる。

イラストに示したようにアオリイカの好む色調は、ある一定の範囲と考えられる。

なぜならば、漆黒の餌木や純白の餌木は使われない、つまりアオリが好まないことが知られているためだ。

アオリは何かしらの色が付いた餌木を好むと考えられる。

さらに筆者の経験上、極端に目立つ餌木、極端に目立たない餌木は乗りが悪いように思われる。

適当に目立つ(目立たない)ような(微妙な)色を選ぶための指針を示すことが本稿の目的となる。

ここで、天候や水色による色の見え方を考えてみたい。

イラストに条件による見え方の違いを記した。

これを踏まえて、「餌木が見えやすい条件のときには目立たないようにする」。

逆に「餌木が見えにくい条件のときには目立つようにする」ように色を選んでやる。

次ページの図に示したのはその2つの例だ。

例1では、光量が多く色が目立つため、明度と彩度の低い餌木を使う。

例2では餌木の色が出にくいため、明度と彩度の高い餌木を使う。

これら色調を意識して餌木を選べば、例えば「空が明るくなったから明度の低い餌木に替えようか」とか、「濁り潮がきたから彩度の高い餌木に替えようか」など、意図的に目立つ色、目立たない色を選ぶことができる。

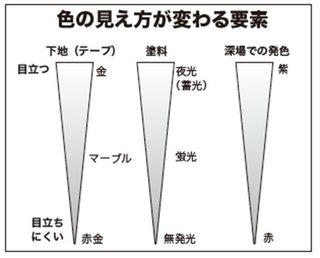

色調のほかにも、色の見え方に影響する要素は多い。

イラストに示すように、下地(テープ)は、金(ゴールド)が最も目立ち、赤金が目立たない色と言える。

塗装は夜光(蓄光)、蛍光、無発光の順に目立たなくなる。

また、海中では波長の長い光は深くなるごとに減衰するので、深場は紫や青系は目立つが、赤やオレンジは目立たない。

例えば、深いタナで目立たせたい場合には蛍光や派手な紫を選んだり、光がほとんどない夜に目立たせたい場合には夜光、浅場でイカを驚かせたくなければ赤金テープ、というように餌木を選ぶのも一案だろう。

絶対の正解はないが見え方を意識する

ただし相手は生き物、絶対的な正解の色が選べるわけではない。

ほかの釣りでの誘いについて考えてほしい。

誘いを入れるときは、「仕掛けがどう動いているか?」と、想像しながら釣っているはずだ。

餌木の色についても同様で、「餌木がどう見えているか?」を意識することは、釣り人にとって大切なことだと考える。

色の見え方を意識して釣ることで、新しい発見があるかもしれないからだ。

天気や潮の状況と、実績を出した餌木のデータを蓄積、整理して自分オリジナルの餌木戦略を組み立てるのもアオリイカ釣りの楽しさのひとつだと思う。

ここでは詳しく触れないが、色のほかにも大きさ、沈下速度などを加味すれば、選択肢は無限に近い。

この選択に悩まされることが「餌木地獄」と称される所以でもある。

![餌木の写真]()

反対色などカラータイプの違う餌木をそろえ餌木の色を意識しながら楽しもう

出典:

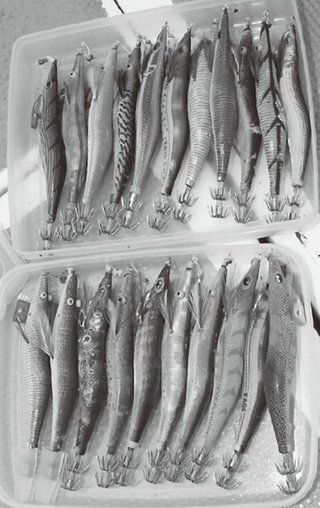

相模湾腰越港の蒼信丸では、3月後半から1~1.5kgの良型アオリイカが釣れ始めた。

水深25m前後の浅場でも乗り始め、4月5日にはトップ7杯の釣果も出て、いよいよ春シーズン突入といった感じだった。

まだ水温の上下が激しく春の濁り潮が入ったり出たりの海況のため、釣果に不安定なところはあるが乗っ込みを前にして期待が膨らんだ。

港のすぐ沖、江ノ島裏から開始となった。

各自、好みの餌木を付けてスタート。

空は薄曇り、投入時に海中を眺めると結構な先まで潜っていく餌木が視認できる。

潮はかなり澄んでいるようだ。

タナは海面から23m、ピタリとタナに合わせてシャクリを開始する。

浅場の澄み潮なので餌木は暗い色を選んだ。

背は濃紺、腹はクリーム色で、東京湾での澄み潮に実績のある餌木だ。

周りでアオリが上がればそれを参考にして餌木のカラーを選びたいところだが、この日はなかなか竿が曲がらない。

ときおり竿が曲がったと思えばマルイカだった。

餌木にアタックしてくるマルイカはでかく、胴長30cm超えの大型だ。

船長は江ノ島沖から鎌倉沖、葉山沖とこまめに流し変える。

鎌倉沖の水深38mに移動したとき、背も腹も濃い紫の餌木に替えてみた。

深場でアピールが効く紫だが、潮が澄んでいるので蛍光色のボディは避ける。

目立たなくはないが目立ちすぎないという微妙な選択で、当たり餌木が分からないときの試行錯誤的な選択でもある。

ここで待望の乗りがきた。

シャクったあと、1テンポ遅れてズシッと重みが伝わる。

おそらく落下中の餌木にイカが抱き付いて、ハリスが張る前にシャクったことによるタイムラグが生じたのだろう。

そのままリールを巻いて締め込むと、竿は満月になり、グイグイとモーターのような引き込みがやってきた。

kg以上はありそうだ、乗った直後に激しかった抵抗も徐々に収まり、中オモリが出てくるというところまできた。

関塚船長がタモを構えてくれる。

しかし、そこで曲がっていた竿から力が抜ける。

なんと、バラしてしまった。

手に取った餌木にはイカの粘液がベットリと付着していた。

餌木に抱き付いただけでハリ掛かりしていなかったようだ。

シャクった直後にタイムラグがあったのを思い出す。

あそこで合わせがしっかり効いていなかったのか?

痛恨のバラシだった。

![釣行の写真]()

マルイカも浅場に乗っ込んでいるのかもしれない

出典:

![釣行の写真]()

餌木にはやはり大型が乗る

出典:

再取材は一人勝ち

このあとはいいところなく終了。

写真が足りないので、翌日に再取材となった。

満船のため私は竿を出さず撮影専門で乗り込む。

2日目も相変わらず澄み潮で乗りはよくない。

船長は前日に攻めていない東側ポイントの茅ケ崎~平塚沖を攻めるも不発。

大移動して亀城根の深場ポイントに勝負をかける。

ここでミヨシの釣り人の竿が曲がった。

海面に姿を見せたアオリは足一本で餌木とつながっている。

無事に船長の差し出すタモに収まったのは1.7kgの良型アオリだった。

餌木は蛍光グリーンでいかにも澄み潮の深場に効果がありそうな色選択と感じた。

その後、同じ餌木で2杯を追加し竿頭は3杯の釣果。

取材両日とも澄み潮に苦戦したが、4月は深場から浅場へと移動しつつある時期で、アオリはとくに潮色を気にするようだ。

濁り潮になると浅場に入って群れるが、潮が澄むと深場に散ってしまうという具合だ。

水温が上昇する5月には乗っ込み場所のタナ15~20mに居着くので、潮色にはそれほど左右されないとのことだが、今の時期はまだアオリが落ち着かない状態なのだろう。

船長に聞くと今シーズンは潮が遅れ気味だという。

2~3kgというモンスターサイズはまだ見られない。

例年の浅場ポイントもまだ始まっていないので、5月の連休くらいに本番を迎えるのではという予想だ。

潮が遅れている分、イカはでかく成長しているかもしれない、昨年4月に飛び出した船宿レコード4.3kgの更新なるか注目したい。

![釣行の写真]()

取材日は潮が澄んでしまい大苦戦も1.7kgが上がった

出典:

![釣行の写真]()

3杯釣ったうち2杯目の1kg前後

出典:

船宿information

相模湾腰越港 蒼信丸

0467・91・0323

備考=予約乗合、ほかフグへも

釣り船予約サイト「釣割」のスタッフがオススメする釣り船はこちら!

【相模湾(神奈川県)・アオリイカ】人気ランキング

【相模湾(神奈川県)・アオリイカ】価格ランキング

隔週刊つり情報(2024年5月15号)※無断複製・転載禁止

![[動画で見る沖釣り教室・忍塾THE・ムービー(第56回)]東京湾のテンヤタチウオ](https://fishingjapan.jp/cmsimg/s/tpc28399-main.jpg)